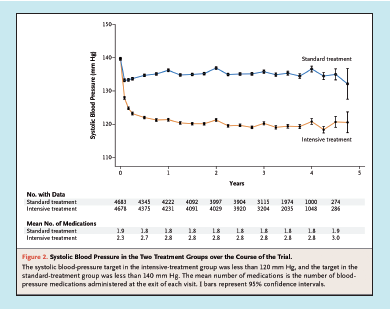

Lo studio SPRINT, recentemente pubblicato sul New England, aggiunge una nuova ed importante pagina alla lunga storia della terapia dell’ipertensione arteriosa. Ne ricordo vagamente l’inizio quando ero ancora bambino e collezionavo francobolli: molti annulli postali sulle buste da cui li staccavo, nei lontani anni ’60, recavano la scritta “Ha misurato la pressione arteriosa?” e io mi chiedevo cosa mai fosse e perché nessuno me la misurava. All’epoca 160/100 era il limite della normalità: oggi si griderebbe allo scandalo ad accettare misure così alte. In termini di efficacia, secondo lo SPRINT, un target di pressione sistolica inferiore a 120 mmHg, anziché a 140 mmHg, riduce gli eventi cardiovascolari maggiori complessivi e anche la mortalità totale, con NNT (numeri necessari da trattare) non lontani da quelli comunemente considerati accettabili (dai medici) per questo genere di terapie. Rimangono esclusi i diabetici, perché lo studio ACCORD non aveva trovato benefici nel ridurre la pressione sotto al target abituale di140 mmHg, tanto che nello SPRINT il diabete era un criterio di esclusione. I ricercatori non se la sono sentita evidentemente di rimetterlo in discussione: ci penseranno altri, con studi di potenza più adeguata. Prima dell’ACCORD, si proponeva nei diabetici di perseguire valori più bassi, finché qualcuno si accorse che ne mancavano le prove a supporto, per cui nelle linee guida si fece retromarcia. Ora la situazione è addirittura opposta. Il trial è metodologicamente ben fatto, ma ci si chiede se uno studio del genere sia più adatto a far aggiornare i trattati di fisiologia e patologia umana piuttosto che quelli di clinica e terapia, tanto più se destinati a medici di medicina generale, i quali tuttavia sono i più coinvolti nel trattamento degli ipertesi e sono quindi i naturali destinatari delle nuove conoscenze nel campo. Era di non molti mesi fa la variazione delle linee guida sull’ipertensione che definiva accettabile una pressione sistolica fino a 150 mmHg nei soggetti anziani, cioè la maggioranza degli ipertesi trattati. La decisione aveva sollevato polemiche (negli USA, da noi nessuno prende queste cose troppo sul serio) per il presunto rischio di “abbassare la guardia”. Il rischio di sovratrattamenti farmacologici non solleva mai tanti dubbi, per lo meno nell’ambito della prevenzione cardiovascolare. Ora adeguarsi all’ennesimo cambiamento di conoscenze significherebbe dover rivedere tutte le terapie di quei 250-300 non-pazienti nella popolazione assistita di un medico di medicina generale medio, oltre a doverne mettere in terapia molti che fino a ieri neppure erano considerati formalmente ipertesi (probabilmente si tratterebbe quasi dell’intera popolazione ultra-50enne), discutendo con ciascuno di loro i pro e i contro, come suggeriscono gli autori del trial. “130/78! La mia fortuna è di avere sempre avuto la pressione bassa!” – mi diceva con soddisfazione stamattina Giuseppe, 80enne in buona salute, tra i miei pochi non ipertesi della sua età, dopo la misura di rito. Mi mancano un po’ di esami per poter essere sicuro che non abbia qualche alterazione vascolare “subclinica” (a occhio direi molto probabile, tanto più che è in sovrappeso), ma già l’età da sola lo avrebbe reso destinatario di un farmaco, forse minando la sua tranquillità. Non so se una aperta (approfondita?) discussione sulle nuove conoscenze avrebbe modificato il suo punto di vista. Come nel caso dell’ipercolesterolemia, entità nosologica oramai scomparsa perché più il colesterolo è basso e meglio è - e quindi non ne esiste un valore “normale” - siamo giunti al punto che quasi non esiste più l’ipertensione arteriosa: anche la pressione più è bassa e meglio è, almeno finché uno riesce a rimanere in piedi. Infatti la sincope era uno degli eventi potenzialmente critici,e quindi attentamente monitorati nello SPRINT, e un altro criterio di esclusione era una pressione sistolica ortostatica inferiore a 110 mmHg. Con accurati controlli mensili e poi trimestrali, come da protocollo, in realtà le sincopi aumentano con il trattamento intensivo, ma in 3 anni e mezzo non sembrano capitare tanto spesso.

Lo studio SPRINT, recentemente pubblicato sul New England, aggiunge una nuova ed importante pagina alla lunga storia della terapia dell’ipertensione arteriosa. Ne ricordo vagamente l’inizio quando ero ancora bambino e collezionavo francobolli: molti annulli postali sulle buste da cui li staccavo, nei lontani anni ’60, recavano la scritta “Ha misurato la pressione arteriosa?” e io mi chiedevo cosa mai fosse e perché nessuno me la misurava. All’epoca 160/100 era il limite della normalità: oggi si griderebbe allo scandalo ad accettare misure così alte. In termini di efficacia, secondo lo SPRINT, un target di pressione sistolica inferiore a 120 mmHg, anziché a 140 mmHg, riduce gli eventi cardiovascolari maggiori complessivi e anche la mortalità totale, con NNT (numeri necessari da trattare) non lontani da quelli comunemente considerati accettabili (dai medici) per questo genere di terapie. Rimangono esclusi i diabetici, perché lo studio ACCORD non aveva trovato benefici nel ridurre la pressione sotto al target abituale di140 mmHg, tanto che nello SPRINT il diabete era un criterio di esclusione. I ricercatori non se la sono sentita evidentemente di rimetterlo in discussione: ci penseranno altri, con studi di potenza più adeguata. Prima dell’ACCORD, si proponeva nei diabetici di perseguire valori più bassi, finché qualcuno si accorse che ne mancavano le prove a supporto, per cui nelle linee guida si fece retromarcia. Ora la situazione è addirittura opposta. Il trial è metodologicamente ben fatto, ma ci si chiede se uno studio del genere sia più adatto a far aggiornare i trattati di fisiologia e patologia umana piuttosto che quelli di clinica e terapia, tanto più se destinati a medici di medicina generale, i quali tuttavia sono i più coinvolti nel trattamento degli ipertesi e sono quindi i naturali destinatari delle nuove conoscenze nel campo. Era di non molti mesi fa la variazione delle linee guida sull’ipertensione che definiva accettabile una pressione sistolica fino a 150 mmHg nei soggetti anziani, cioè la maggioranza degli ipertesi trattati. La decisione aveva sollevato polemiche (negli USA, da noi nessuno prende queste cose troppo sul serio) per il presunto rischio di “abbassare la guardia”. Il rischio di sovratrattamenti farmacologici non solleva mai tanti dubbi, per lo meno nell’ambito della prevenzione cardiovascolare. Ora adeguarsi all’ennesimo cambiamento di conoscenze significherebbe dover rivedere tutte le terapie di quei 250-300 non-pazienti nella popolazione assistita di un medico di medicina generale medio, oltre a doverne mettere in terapia molti che fino a ieri neppure erano considerati formalmente ipertesi (probabilmente si tratterebbe quasi dell’intera popolazione ultra-50enne), discutendo con ciascuno di loro i pro e i contro, come suggeriscono gli autori del trial. “130/78! La mia fortuna è di avere sempre avuto la pressione bassa!” – mi diceva con soddisfazione stamattina Giuseppe, 80enne in buona salute, tra i miei pochi non ipertesi della sua età, dopo la misura di rito. Mi mancano un po’ di esami per poter essere sicuro che non abbia qualche alterazione vascolare “subclinica” (a occhio direi molto probabile, tanto più che è in sovrappeso), ma già l’età da sola lo avrebbe reso destinatario di un farmaco, forse minando la sua tranquillità. Non so se una aperta (approfondita?) discussione sulle nuove conoscenze avrebbe modificato il suo punto di vista. Come nel caso dell’ipercolesterolemia, entità nosologica oramai scomparsa perché più il colesterolo è basso e meglio è - e quindi non ne esiste un valore “normale” - siamo giunti al punto che quasi non esiste più l’ipertensione arteriosa: anche la pressione più è bassa e meglio è, almeno finché uno riesce a rimanere in piedi. Infatti la sincope era uno degli eventi potenzialmente critici,e quindi attentamente monitorati nello SPRINT, e un altro criterio di esclusione era una pressione sistolica ortostatica inferiore a 110 mmHg. Con accurati controlli mensili e poi trimestrali, come da protocollo, in realtà le sincopi aumentano con il trattamento intensivo, ma in 3 anni e mezzo non sembrano capitare tanto spesso.  Spiace però che lo studio sia stato interrotto prematuramente, perché la trasferibilità dei risultati – in termini di eventi avversi del trattamento intensivo sul lungo termine – ne soffre abbastanza, e non ci si può sentire del tutto tranquilli nel dare un farmaco in più a quasi tutti, visto e considerato che nella vita reale nessuno può garantire controlli così meticolosi nel tempo. Non è un aspetto secondario, se si preferisce praticare una medicine-based evidence anziché l’omologazione alle nuove conoscenze, assunte come guida, sia pure certamente provvisoria, in attesa di qualche nuovo aggiornamento che riveda i target, o affini le popolazioni selezionate e continui ad allargare i presunti “gap” tra ricerca e pratica che affliggono la medicina generale (e non solo), per cui all’aumentare dell’impegno, alla rincorsa dell’ultimo target pubblicato, non corrisponde mai (o corrisponde per ben poco tempo) un documentabile miglioramento della performance. Si direbbe che non c’è riposo possibile in medicina generale, né allori raggiungibili con indicatori di qualità continuamente evanescenti e rapidamente obsoleti. Certo, è fuori luogo sollevare tante obiezioni se uno studio dimostra che si possono ridurre patologie che rimangono pur sempre la prima causa di morte nei paesi occidentali. Ci si deve chiedere allora cosa si può prendere, quali siano i limiti di trasferibilità (a cominciare dall’incertezza su che cosa sia, in pratica, un “target”, e che corrispondenza abbia con la pressione abituale di una persona) e – non ultimo – quali siano i limiti di effettiva praticabilità. Quello che merita di essere preso è che non si deve temere una più consistente risposta alla terapia ipotensiva (in un certo numero di pazienti la si ottiene, magari involontariamente, con facilità), e che si può anche essere meno tolleranti verso valori finora considerati borderline, particolarmente in soggetti a rischio cardiovascolare significativo e che non assumono molti farmaci. In una parola, migliorare le capacità di individualizzare gli obiettivi per ciascun assistito. La praticabilità richiederebbe un discorso a parte: andrebbe trattato forse l’80-90% degli assistiti di oltre 50 anni, con tutto ciò che ne consegue in termini di valutazione preliminare, monitoraggio (specie della funzionalità renale) e non solo. La trasferibilità dei risultati non può darsi per scontata nel contesto reale. Aumentare l’esposizione a farmaci di una enorme popolazione di assistiti (parlare di pazienti non si può, perché l’ipertensione arteriosa è e rimane un fattore di rischio e non una malattia) richiede cautela, tanto più a lungo termine: i farmaci non fanno mai solo quello che ci piace e anche lo SPRINT, con un discreto carico di effetti avversi nel gruppo trattato intensivamente lo dimostra: le differenze rilevate nell’arco di 3 anni e mezzo sono significative e non trascurabili per molti effetti avversi maggiori: se si considera il trattamento a lungo termine, partendo dall’età media di 68 anni, gli effetti avversi, specie in contesti reali con molti meno controlli, possono ridurre di molto il rapporto beneficio-rischio. Non di rado si osserva in alcune persone una riduzione spontanea dei valori pressori, ad esempio in estate (qualcuno deve ridurre o perfino interrompere la terapia); capita inoltre di vedere episodi sintomatici di ipotensione dopo una modesta disidratazione in soggetti trattati con ACE-inibitori. Bisogna anche considerare il rischio di cadute nei soggetti anziani (non molto chiaro nello studio), la qualità della vita con una pressione più bassa, il significativo declino della funzionalità renale e le alterazioni elettrolitiche che sono state osservate, ma a volte anche effetti collaterali clinicamente minori non risultano accettabili dalle persone, basti pensare agli edemi malleolari da calcioantagonisti. Il metodo da seguire, lo dicono chiaramente i ricercatori dello SPRINT, consapevoli delle conseguenze pratiche dei loro risultati, è condividere col paziente l’informazione, e discutere della possibilità. Questo è ovvio in un setting di ricerca sperimentale, in cui l’adesione fa parte del protocollo (e il protocollo è tutto quello che c’è da fare), ma meno facile nella pratica clinica quotidiana, specie se interessa una popolazione molto vasta, fatta anche di persone che ritengono 120 mmHg una pressione troppo bassa (magari presunta causa di vertigini), o di non poche persone con valori altalenanti nel tempo, a volte ampiamente, che lasciano dubbi su quale sia l’effettiva pressione arteriosa del paziente: la media di tutte? la media dell’ultimo anno? la media delle ultime due? la media all’Holter pressorio? scartando le automisurazioni o scartando quelle fatte dal medico (spesso ben diverse)? Nello SPRINT, con controlli predefiniti, quindi indipendenti da motivazioni estranee al trial (a differenza di quanto avviene nella medicina generale, dove spesso le misure sono conseguenti a momentanei malesseri e quindi non sempre in condizioni abituali) la pressione veniva rilevata con un apparecchio elettronico automatico, facendo la media di due misure consecutive, il che definisce con rigore il concetto di target adottato nel trial, come fotogramma istantaneo della pressione rilevata in quel modo e in quelle circostanze, lasciando impregiudicata la corrispondenza con la pressione abituale del paziente e il suo andamento nel tempo. Scelta comprensibile in uno studio sperimentale in cui il valore delle misure sta più nella riproducibilità e nell’eliminazione della soggettività del misuratore e in cui al concetto di target deve corrispondere qualcosa di molto preciso ed applicabile al paziente. Anche nella medicina generale le misure sono pur sempre un fotogramma istantaneo, peraltro rilevato sicuramente con meno rigore e in momenti spesso meno “neutrali” di quanto avvenga in un trial clinico in cui i pazienti sono richiamati. Può anche darsi che non cambi molto, ma certo è più facile definire “dove siamo” quando si ha sistematicamente da prendere in considerazione una sola misura, specificamente dedicata al confronto con il target.

Spiace però che lo studio sia stato interrotto prematuramente, perché la trasferibilità dei risultati – in termini di eventi avversi del trattamento intensivo sul lungo termine – ne soffre abbastanza, e non ci si può sentire del tutto tranquilli nel dare un farmaco in più a quasi tutti, visto e considerato che nella vita reale nessuno può garantire controlli così meticolosi nel tempo. Non è un aspetto secondario, se si preferisce praticare una medicine-based evidence anziché l’omologazione alle nuove conoscenze, assunte come guida, sia pure certamente provvisoria, in attesa di qualche nuovo aggiornamento che riveda i target, o affini le popolazioni selezionate e continui ad allargare i presunti “gap” tra ricerca e pratica che affliggono la medicina generale (e non solo), per cui all’aumentare dell’impegno, alla rincorsa dell’ultimo target pubblicato, non corrisponde mai (o corrisponde per ben poco tempo) un documentabile miglioramento della performance. Si direbbe che non c’è riposo possibile in medicina generale, né allori raggiungibili con indicatori di qualità continuamente evanescenti e rapidamente obsoleti. Certo, è fuori luogo sollevare tante obiezioni se uno studio dimostra che si possono ridurre patologie che rimangono pur sempre la prima causa di morte nei paesi occidentali. Ci si deve chiedere allora cosa si può prendere, quali siano i limiti di trasferibilità (a cominciare dall’incertezza su che cosa sia, in pratica, un “target”, e che corrispondenza abbia con la pressione abituale di una persona) e – non ultimo – quali siano i limiti di effettiva praticabilità. Quello che merita di essere preso è che non si deve temere una più consistente risposta alla terapia ipotensiva (in un certo numero di pazienti la si ottiene, magari involontariamente, con facilità), e che si può anche essere meno tolleranti verso valori finora considerati borderline, particolarmente in soggetti a rischio cardiovascolare significativo e che non assumono molti farmaci. In una parola, migliorare le capacità di individualizzare gli obiettivi per ciascun assistito. La praticabilità richiederebbe un discorso a parte: andrebbe trattato forse l’80-90% degli assistiti di oltre 50 anni, con tutto ciò che ne consegue in termini di valutazione preliminare, monitoraggio (specie della funzionalità renale) e non solo. La trasferibilità dei risultati non può darsi per scontata nel contesto reale. Aumentare l’esposizione a farmaci di una enorme popolazione di assistiti (parlare di pazienti non si può, perché l’ipertensione arteriosa è e rimane un fattore di rischio e non una malattia) richiede cautela, tanto più a lungo termine: i farmaci non fanno mai solo quello che ci piace e anche lo SPRINT, con un discreto carico di effetti avversi nel gruppo trattato intensivamente lo dimostra: le differenze rilevate nell’arco di 3 anni e mezzo sono significative e non trascurabili per molti effetti avversi maggiori: se si considera il trattamento a lungo termine, partendo dall’età media di 68 anni, gli effetti avversi, specie in contesti reali con molti meno controlli, possono ridurre di molto il rapporto beneficio-rischio. Non di rado si osserva in alcune persone una riduzione spontanea dei valori pressori, ad esempio in estate (qualcuno deve ridurre o perfino interrompere la terapia); capita inoltre di vedere episodi sintomatici di ipotensione dopo una modesta disidratazione in soggetti trattati con ACE-inibitori. Bisogna anche considerare il rischio di cadute nei soggetti anziani (non molto chiaro nello studio), la qualità della vita con una pressione più bassa, il significativo declino della funzionalità renale e le alterazioni elettrolitiche che sono state osservate, ma a volte anche effetti collaterali clinicamente minori non risultano accettabili dalle persone, basti pensare agli edemi malleolari da calcioantagonisti. Il metodo da seguire, lo dicono chiaramente i ricercatori dello SPRINT, consapevoli delle conseguenze pratiche dei loro risultati, è condividere col paziente l’informazione, e discutere della possibilità. Questo è ovvio in un setting di ricerca sperimentale, in cui l’adesione fa parte del protocollo (e il protocollo è tutto quello che c’è da fare), ma meno facile nella pratica clinica quotidiana, specie se interessa una popolazione molto vasta, fatta anche di persone che ritengono 120 mmHg una pressione troppo bassa (magari presunta causa di vertigini), o di non poche persone con valori altalenanti nel tempo, a volte ampiamente, che lasciano dubbi su quale sia l’effettiva pressione arteriosa del paziente: la media di tutte? la media dell’ultimo anno? la media delle ultime due? la media all’Holter pressorio? scartando le automisurazioni o scartando quelle fatte dal medico (spesso ben diverse)? Nello SPRINT, con controlli predefiniti, quindi indipendenti da motivazioni estranee al trial (a differenza di quanto avviene nella medicina generale, dove spesso le misure sono conseguenti a momentanei malesseri e quindi non sempre in condizioni abituali) la pressione veniva rilevata con un apparecchio elettronico automatico, facendo la media di due misure consecutive, il che definisce con rigore il concetto di target adottato nel trial, come fotogramma istantaneo della pressione rilevata in quel modo e in quelle circostanze, lasciando impregiudicata la corrispondenza con la pressione abituale del paziente e il suo andamento nel tempo. Scelta comprensibile in uno studio sperimentale in cui il valore delle misure sta più nella riproducibilità e nell’eliminazione della soggettività del misuratore e in cui al concetto di target deve corrispondere qualcosa di molto preciso ed applicabile al paziente. Anche nella medicina generale le misure sono pur sempre un fotogramma istantaneo, peraltro rilevato sicuramente con meno rigore e in momenti spesso meno “neutrali” di quanto avvenga in un trial clinico in cui i pazienti sono richiamati. Può anche darsi che non cambi molto, ma certo è più facile definire “dove siamo” quando si ha sistematicamente da prendere in considerazione una sola misura, specificamente dedicata al confronto con il target.  La differenza tra 120 e 140 mmHg certamente non è piccola, ma l’andamento di un parametro così variabile, soggetto fisiologicamente ad oscillazioni influenzate dalle più varie contingenze momentanee (e da chi lo rileva), implica che i valori di pressione di un soggetto si collocano con una certa probabilità in un certo range (diverso di giorno e di notte), più o meno ampio, ma difficilmente rappresentato da una precisa misura, che rischia di essere una scelta alquanto arbitraria e potenzialmente pericolosa specie a lungo termine. Varrebbe forse la pena di abbandonare i target numerici secchi in favore di target “a zona?” Può darsi che qualcuno prima o poi ci pensi, ma di sicuro non ci renderebbe la vita più semplice. Sta di fatto che nella pratica reale della medicina generale di pressioni se ne prendono tante, spesso in momenti particolari che possono modificare quella abituale; si può certo provare a stabilire quale sia la pressione arteriosa attuale di un assistito e il suo rapporto con un target definito, ma a patto di ricordare che non è come misurare quanto è larga la lavastoviglie per vedere se entra in quell’angolo della nuova cucina.

La differenza tra 120 e 140 mmHg certamente non è piccola, ma l’andamento di un parametro così variabile, soggetto fisiologicamente ad oscillazioni influenzate dalle più varie contingenze momentanee (e da chi lo rileva), implica che i valori di pressione di un soggetto si collocano con una certa probabilità in un certo range (diverso di giorno e di notte), più o meno ampio, ma difficilmente rappresentato da una precisa misura, che rischia di essere una scelta alquanto arbitraria e potenzialmente pericolosa specie a lungo termine. Varrebbe forse la pena di abbandonare i target numerici secchi in favore di target “a zona?” Può darsi che qualcuno prima o poi ci pensi, ma di sicuro non ci renderebbe la vita più semplice. Sta di fatto che nella pratica reale della medicina generale di pressioni se ne prendono tante, spesso in momenti particolari che possono modificare quella abituale; si può certo provare a stabilire quale sia la pressione arteriosa attuale di un assistito e il suo rapporto con un target definito, ma a patto di ricordare che non è come misurare quanto è larga la lavastoviglie per vedere se entra in quell’angolo della nuova cucina.

Data di Redazione 9/2016